Padre Placido Cortese, messaggero di carità

|

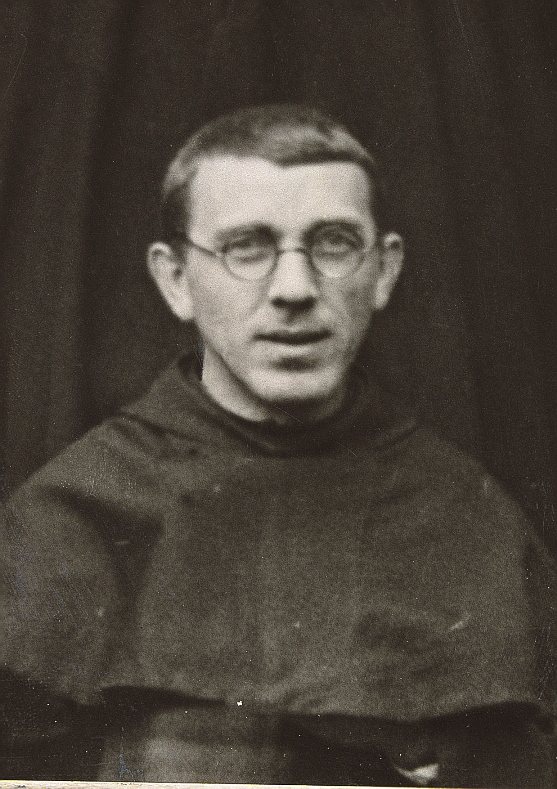

| La foto ufficiale scelta per la Positio (fonte) |

Nicolò Matteo Cortese nacque a Cherso in Croazia, al tempo parte dell’impero austro-ungarico, il 7 marzo 1907, figlio primogenito (di quattro) di Matteo Cortese e Antonia Battaia.

Nel

1920 entrò nel Seminario dei Frati Minori Conventuali a Camposampiero, in

provincia e diocesi di Padova; tre anni dopo, iniziò il noviziato a Padova,

diventando fra Placido. Professò i voti religiosi il 10 ottobre 1924.

Tornò a

Cherso per frequentare il liceo nel Collegio di San Francesco, quindi, nel 1927,

fu inviato a Roma, all’Istituto Teologico San Bonaventura, l’attuale Seraphicum:

oltre agli studi teologici, cominciò a fare pratica di giornalismo, scrivendo

sul bollettino della basilica di Santi XII Apostoli. Il 6 luglio 1930 fu

ordinato sacerdote.

Tornato

a Padova, nel 1933 entrò a far parte a pieno titolo della comunità dei frati

nella basilica di Sant’Antonio, detta popolarmente “Il Santo”, con vari

incarichi: confessore, ma anche redattore de «Il Messaggero di Sant’Antonio»,

nel quale si occupava soprattutto della rubrica delle lettere.

A

dicembre dello stesso anno, padre Placido venne inviato al convento

dell’Immacolata e Sant’Antonio a Milano, in viale Corsica, dove seguì, tra

l’altro, i lavori di costruzione della nuova chiesa parrocchiale.

Nel

1937 tornò a Padova, questa volta come direttore del «Messaggero». Nello stesso

anno fu nominato Custode della Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali.

Nel 1940 fu trasferito nel convento di San Francesco a Cherso.

Poco

dopo il suo ritorno a Padova, tre studentesse slovene, Majda Mazovec, Marija

Slapšac e Marja Ujčič, entrarono in contatto con lui. Majda gli chiese di

aiutare gli internati del campo di prigionia di Chiesanuova: dopo un’iniziale

riluttanza, padre Placido accettò. Nel 1942 quel compito gli fu confermato da

monsignor Francesco Borgoncini Duca, Nunzio apostolico in Italia e delegato

pontificio per la basilica di Sant’Antonio.

Negli

anni seguenti, padre Placido estese il suo impegno contribuendo a far fuggire

dall’Italia molti ebrei e, dopo l’8 settembre 1944, anche ex prigionieri

inglesi e alleati; quest’ultima scelta avvenne dopo che lui era diventato parte

di Fra.Ma., rete clandestina capeggiata dagli intellettuali Ezio Franceschini e

Concetto Marchesi. La Gestapo cominciò a seguire con preoccupazione i movimenti

di padre Placido, ma non riuscì ad arrestarlo nel convento, che godeva

dell’extraterritorialità, essendo territorio vaticano.

L’8

ottobre 1944, verso le 13.30, padre Placido fu visto uscire dal convento: da

allora se ne persero le tracce. Col tempo è emerso che era caduto in una

trappola ordita da alcuni tedeschi che si erano finti bisognosi di espatriare,

i quali l’avevano convinto a incontrarlo fuori dalle mura del Santo.

Fu

condotto nel bunker della Gestapo di piazza Oberdan a Trieste, dove venne

torturato e picchiato fino alla morte, avvenuta presumibilmente nei primi

giorni di novembre. Non è stato possibile ritrovare i suoi resti mortali:

l’ipotesi più probabile è che siano stati cremati nel forno della Risiera di

San Sabba.

La sua

causa di beatificazione e canonizzazione fu inizialmente impostata per la

verifica del martirio in odio alla fede: l’inchiesta diocesana si svolse a

Trieste dal 29 gennaio 2022 al 15 ottobre 2003. Sempre a Trieste fu celebrata

un’inchiesta suppletiva, questa volta sulle virtù, dal 18 giugno al 25 ottobre

2012, perché la Congregazione delle Cause dei Santi aveva richiesto di cambiare

impostazione alla causa, ritenendo l’asserito martirio non sufficientemente

fondato sul piano teologico. Il 30 agosto 2021 papa Francesco autorizzò il

decreto sulle virtù eroiche di padre Placido.

Cosa

c’entra con me?

Nella

valanga di santini che un mio corrispondente m’inviò, più o meno una decina

d’anni fa, non c’era solo quello del Beato Carlo d’Austria, per esempio, ma

anche un segnalibro che attrasse subito il mio interesse (non che le altre

immagini mi fossero meno gradite): ritraeva padre Placido, con la schiena

rivolta a un cancello e, sullo sfondo, la basilica di Sant’Antonio a Padova.

Soprattutto, veniva menzionato come “martire della carità” sia sul fronte, sia

sul retro del segnalibro. Non credo di aver mai sentito parlare di lui prima di

allora, ma al momento non mi venne l’idea di fare ricerche sul suo conto.

L’ultima

volta che sono stata alla basilica del Santo, insieme ai miei familiari, mi è

tornato alla mente, vedendolo comparire sulla copertina di un piccolo libro.

Era un’occasione davvero imperdibile, così ho preso quel volumetto insieme ad

altri ricordini. Non ricordo le impressioni che avevo ricevuto in quella

circostanza, salvo forse un po’ di delusione: contrariamente ad altre

pubblicazioni della medesima collana, infatti, non dava molto spazio alla

biografia in senso stretto di quel frate.

Il 30

agosto 2021, leggendo il suo nome nei Decreti dell’allora Congregazione delle

Cause dei Santi, sono rimasta leggermente perplessa: non era stato riconosciuto

il suo martirio, ma l’eroicità delle virtù. Avevo quindi bisogno di

chiarimenti per aggiornare la sua scheda sull'Enciclopedia dei Santi, Beati e Testimoni, che neppure il fornitissimo sito ufficiale riusciva a darmi, dato

che continuava a considerarlo “martire della carità”.

Il

vicepostulatore mi offrì l’aiuto di cui avevo bisogno: la causa era stata

avviata per martirio, ma la Congregazione delle Cause dei Santi aveva chiesto

di passare alla via delle virtù, in quanto il martirio non appariva sufficientemente

fondato dal punto di vista teologico. Questo, però, non impediva che, se fossero

emersi documenti e testimonianze davvero schiaccianti, si potesse tornare sulla

via iniziale. Potrebbero sembrare cavilli inutili, se quel che conta è la

testimonianza cristiana di padre Placido, ma volevo essere sicura, per

raccontare con verità il suo percorso verso gli altari.

Padre

Placido è rispuntato nella mia vita nel corso del lavoro di revisione e

aggiornamento del libro Nuovi Martiri, in collaborazione con l’autore,

Luigi Accattoli, e con Ciro Fusco che ne cura la postfazione (per chi se lo

stesse chiedendo: avevo sbagliato a riferire che sarebbe uscito a ottobre,

perché questo, invece, è il mese in cui verrà consegnata la bozza più o meno

definitiva).

Era

censito nel capitolo “Martiri dell’aiuto agli ebrei” e, ovviamente, non si

faceva menzione della causa: solo quattro anni prima, infatti, avevano

cominciato ad emergere le testimonianze che avrebbero portato ai primi passi

per l’avvio dell’inchiesta diocesana.

Il suo

caso è stato uno dei primi a essermi venuti in mente, quando Accattoli mi ha

incaricata di segnalare a lui e a Fusco i personaggi per i quali si sono aperte

le cause, dal 1999 a oggi, o per i quali sono arrivate le beatificazioni e le

canonizzazioni.

Grazie

a quel lavoro, mi sono appuntata che oggi ricorreva l’ottantesimo anniversario

della sua scomparsa, termine che, nel suo caso, non è un eufemismo per indicare

la morte. Ho quindi immaginato di parlare di lui anche qui, non prima, però, di

aver riletto il libro preso a Padova.

Con una

consapevolezza maggiore, ho cambiato il mio giudizio: molte di quelle

testimonianze, nell’anno di pubblicazione, erano di fatto inedite e quindi

preziosissime. La vita di padre Placido filtrava attraverso di esse, con tutta

la sua carica di tenacia, di furbizia perché no, d’impegno a compiere quanto

più possibile il bene per tutti quei prigionieri, sbandati, perseguitati che,

senza il suo contributo, sarebbero andate incontro a una morte sicura.

Ho poi

ricordato un particolare che, alla prima lettura, non poteva non avermi

colpita: anche lui è tra i candidati agli altari affiliati, per così dire, alla

diocesi di Milano (qui l’elenco, in costante aggiornamento, dei Santi, Beati, Venerabili, Servi di Dio

e Testimoni ambrosiani per origine, per morte o per aver trascorso parte della

vita nel territorio diocesano).

C’è

anche una foto che lo ritrae, riconoscibile per i suoi occhiali tondi, alle

spalle del Beato Alfredo Ildefonso Schuster, al tempo arcivescovo: immagino

risalga alla consacrazione della chiesa di viale Corsica, che io stessa ho

visitato in più di un’occasione. Da parecchio non passo più di lì: se me ne

fossi ricordata prima, avrei potuto chiedere ai frati se l’avrebbero

commemorato in qualche modo.

Consultare

il sito della sua causa, in preparazione a questo post, mi ha aiutato a trovare

le affinità che intercorrono tra me e lui. Anch’io, infatti, ho alloggiato al

Seraphicum nel pellegrinaggio per la canonizzazione di Charles de Foucauld, nel

2022, come raccontavo qui.

Ancora

meglio, anch’io non sono una giornalista professionista: scrivo solo perché

voglio far conoscere la gloria di Dio nei Santi riconosciuti e nei Testimoni

che molti considerano tali, ma di cui non è aperta (e forse non lo sarà mai) la

causa. Anche padre Placido ha scritto articoli su molti Santi e Beati: alcuni sono molto

cari anche a me, come san Giuseppe da Copertino (qui il mio post) e sant’Antonio di

Padova (idem).

Su di

un altro piano della Comunione del Santi, lui è stato in relazione diretta con

almeno un Santo vivente del suo tempo, padre Leopoldo Mandić, Cappuccino: in occasione della sua morte, gli

dedicò un editoriale. Sempre in ambito cappuccino, san Pio da Pietrelcina fu

interpellato da padre Fulgenzio Cappello, altro collaboratore di padre Placido,

circa la sua sorte: la risposta fu che era «in paradiso per la sua grande

carità», secondo quanto riferì suor Giustina Fasan.

Il

suo Vangelo

Padre Placido non si è improvvisato mezzo di salvezza per tutte quelle persone: anzi, inizialmente non voleva nemmeno farlo, convinto com’era che nel campo di Chiesanuova ci fossero solo comunisti. Le insistenze di Majda Mazovec gli fecero cambiare idea, riconoscendo che, al di là delle appartenenze politiche, quelli erano uomini che soffrivano, suoi fratelli.

A quel

punto ha inventato una serie di stratagemmi: indossare più abiti sotto il saio

prima di partire per il campo, oppure prendere le foto dagli ex voto lasciati

presso l’Arca del Santo (l’urna con la maggior parte delle ossa di sant’Antonio)

per realizzare i passaporti falsi. Una creatività seconda solo a quella

impiegata negli articoli per il «Messaggero di Sant’Antonio», dove si firmava “Padre

Messaggero”: tale fu, di fatto, per molte volte, al di là dell’attività

editoriale. Di conseguenza, l’attenzione e la carità verso chi è in bisogni

veramente gravi costituisce l’annuncio evangelico principale che deriva dalla

sua testimonianza.

Con

tutti quegli aiuti, padre Placido poteva offrire a quelle persone una speranza,

in mezzo alla guerra e alle persecuzioni. Era la stessa speranza che infondeva alla

sorella Giovanna Antonia, detta Nina, nella lettera del 19 novembre 1928,

quando (non era ancora sacerdote) da pochi giorni aveva perso, quasi in un

colpo solo, il padre e il fratello Matteo:

Cosa faremo in queste

ore di sconforto e di pianto? Ci daremo forse alla disperazione? O rivolgeremo

in alto gli occhi per mirare in una speranza che non viene meno e che dà quello

che promette? Sì, io ho innalzato gli occhi in alto, e vedo quel beato luogo

dove il Signore asterge dagli occhi dei suoi servi ogni lagrima, dove non vi è né

lutto, né pianto

[…] Questa è la più bella speranza che ci possa unire a lui perché egli da

lassù ci guarda e ci aspetta.

Sono

parole che non valgono solo per quel momento luttuoso, ma che possono essere

applicate a tutte quelle situazioni difficili che molti vivono ancora oggi.

Per

saperne di più

Apollonio Tottoli, Padre Placido Cortese vittima del nazismo, Edizioni Messaggero Padova 2020, pp. 296, € 20,00.

Terza

edizione della biografia uscita nel 2002, che era stata commissionata per l’avvio

della causa.

Cristina Sartori, Padre Placido Cortese, Edizioni Messaggero Padova 2010, pp. 136, € 9,00.

Il

racconto della sua azione di carità dalla viva voce dei testimoni.

Su

Internet

Sito ufficiale della sua causa, con approfondimenti, le sue lettere e le notizie circa la diffusione della sua memoria

Pagina su di lui sul sito del Dicastero delle Cause dei Santi col profilo biografico e il testo del decreto sulle virtù

Commenti

Posta un commento